こんにちは!現地インターンのShihoです。

8月28日から9月8日までの12日間、広島修道大学の学生9名がインターンシッププログラムに参加しました!

このプログラムは人文学部の総合科目「インターンシップ」の一環で、私たちDAREDEMO HEROが現地での活動を受け入れています。

フィールドワークやインタビュー、農業体験、子どもたちとのアクティビティなど、毎日が新しい学びと発見の連続。学生たちにとっても、そして迎える私たちにとっても、とても濃く充実した時間となりました。

今回は、プログラムの様子をたっぷりとお届けします。

▶︎昨年の広島修道大学インターンシップの様子はこちら

現地フィールドワーク

現地フィールドワークでは、支援地域であるイナヤワンのゴミ山、ラプラプのゴミ山、カレタ墓地、そして現地の公立学校であるバリオルズ高校を訪問しました。

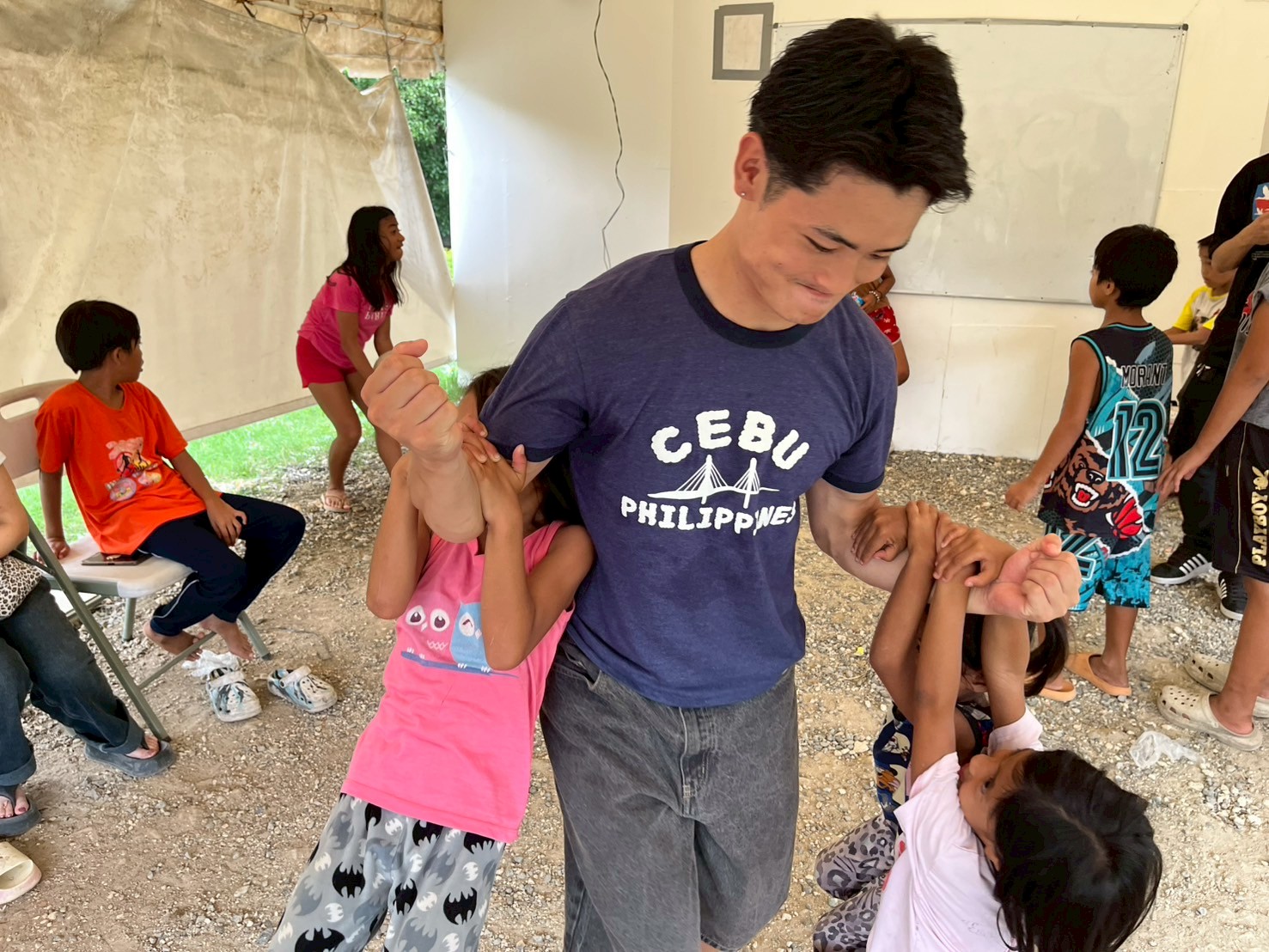

支援地域では、ラーニングセンターの子どもたちとのアクティビティや現地住民へのインタビュー、支援物資の配布を行いました。

日本とは異なる厳しい環境で生活する人々の姿を目の当たりにし、はじめは強い衝撃を受けていました。しかし、現地の人々から「貧困地域で暮らすことが必ずしも不幸を意味するわけではない」「3食食べられて、家族がいて、雨風を凌げる家があることが一番の幸せ」という話を聞いたことで、「幸せ」の捉え方が変化していったようでした。

学生たちが最も印象に残ったのは「子どもたちの無邪気さ」でした。子どもたちから「あなたの名前は何?」「ここに来てくれてありがとう」と積極的に話しかけられたり、自分たちが用意したアクティビティを元気いっぱい楽しむ姿を見たりして、とても嬉しい気持ちになったと語っていました。

支援地域には英語を話せない子どもも多くいますが、それでも言語や国籍を超えた温かい絆が確かに感じられました。学生たちは「笑顔ひとつで気持ちが通じ合えること」「一緒に楽しむことで距離がぐっと縮まること」を実感し、改めて人と人をつなぐ力は言葉だけではないと気づかされたようです。

また、支援地域での大きな課題のひとつに「女性の若年妊娠」があります。

訪問前に資料を読んで調べてはいたものの、実際に話を聞くと大きな驚きを受けていたようでした。中には自分たちよりも若い年齢で赤ちゃんを出産した経験した女性もおり、机上での学びと現実とのギャップを目の当たりにしたことで、課題の深刻さをより強く実感したようです。

この学びを次につなげる形で、学生たちは新たな活動にも関わることになりました。

それは、私たちが制作している「若年妊娠を経験した女性のドキュメンタリー映像」の日本語字幕づくりです。

映像を通じて社会に課題を発信していく取り組みに参加することで、現地で得た気づきをより多くの人々に広げていくことが期待されます。

▶︎「女性の権利向上事業」の詳細はこちら

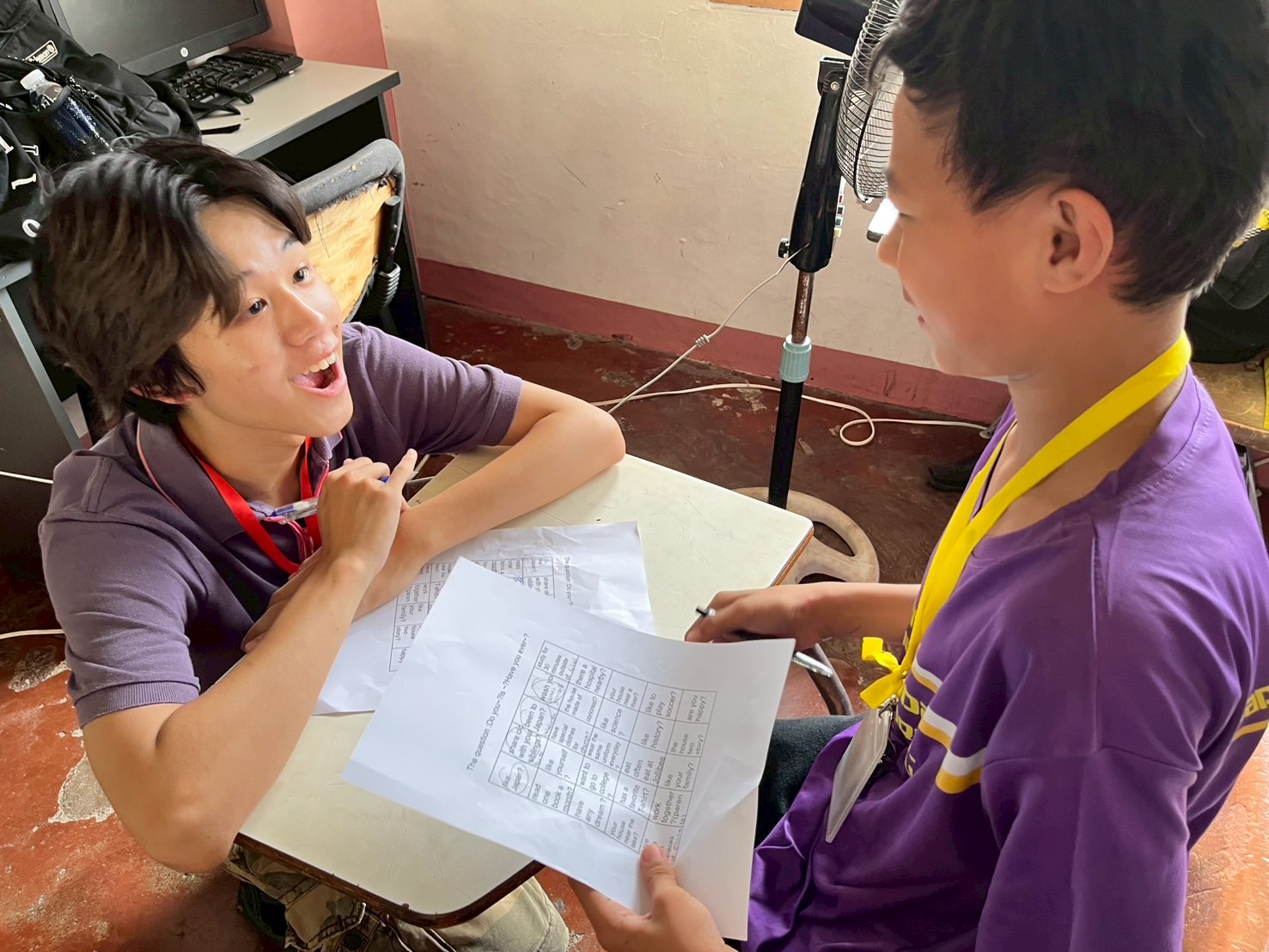

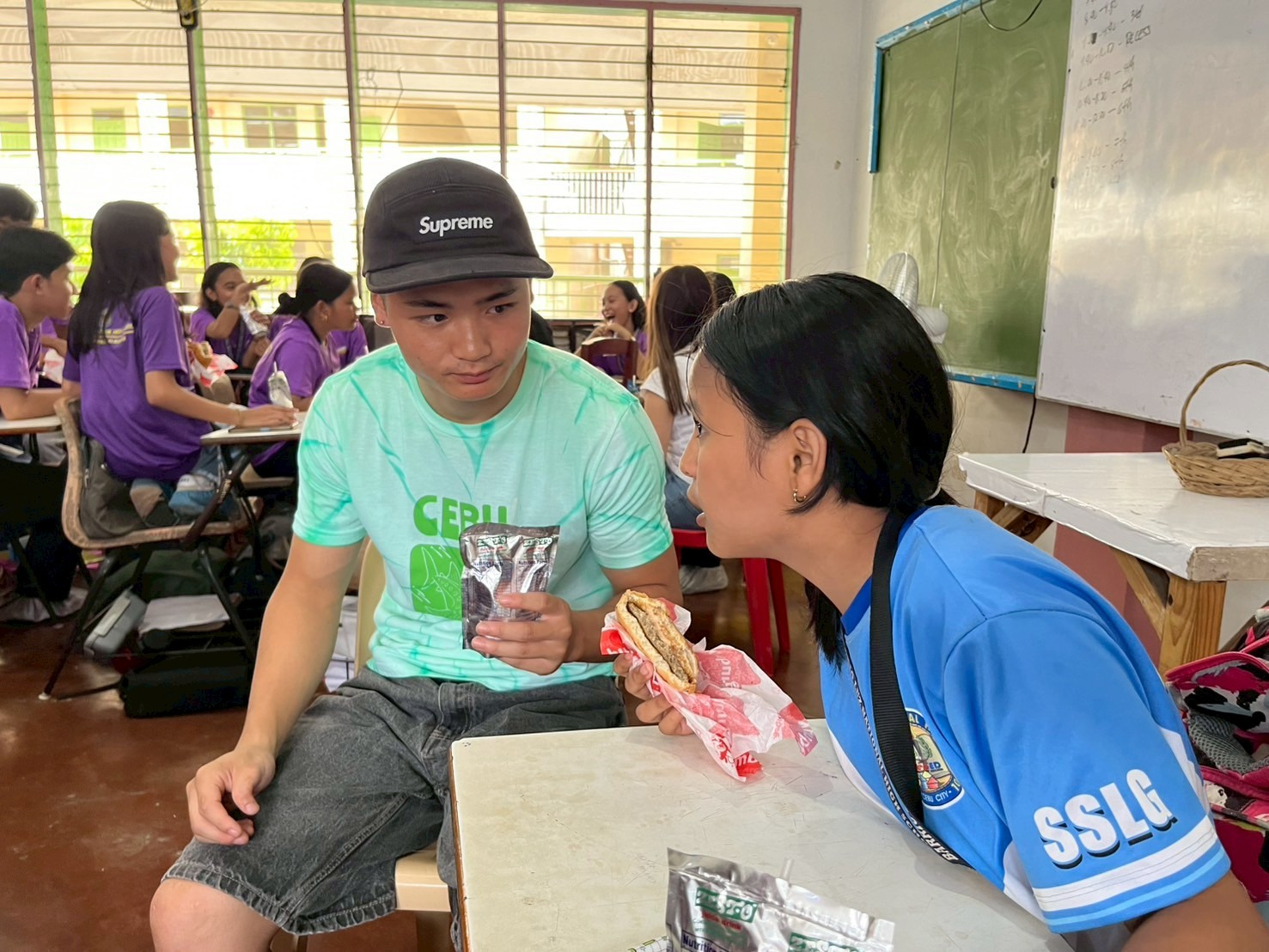

バリオルズ高校では、現地の高校生とのアクティビティと先生方へのインタビューを実施しました。

日本から来た大学生に、子どもたちは興味津々。教室に入った瞬間から学生たちを取り囲み、次々と質問を投げかけていました。

その後に行ったビンゴゲームも大盛り上がり!笑顔と歓声があふれる、楽しいひとときとなりました。

そして、インタビューでは「フィリピンの教育の現状」について質問を投げかけていました。

フィリピンでは国家予算に占める教育費の割合が小さいこと、日本と比べて管理職に占める女性の割合が高いこと、さらにコロナ禍ではWi-Fi環境が整っておらずオンライン授業が実施できなかったことなど、日本との様々な違いに気づいていました。

また、使用している教科書は白黒でわかりにくく、1人1冊ずつ行き渡らないこともあります。さらに貸し出し制のため、書き込みもできません。そのため、先生たちは自分で絵や図を入れたプリントを作成し配布しており、コピー機が欠かせない存在となっています。

そこで、このたび修道大学の皆さんからコピー機を寄贈していただきました!寄贈されたコピー機は学校で大切に使われ、子どもたちがより快適に学べる環境づくりに役立てられます。

農業体験

山岳農村地区Taptapではまず現地農家を訪問し、農業体験と昼食作りを行いました。

中には、今回初めて農作業をしたという学生も。草むしりや収穫を体験したことで、農作業の大変さを肌で感じていました。

昼食づくりでは、農家の人たちと一緒にスープや魚料理を調理。薪を割り、薪の火で料理するなど、日本ではあまり経験できない方法に挑戦しました。

さらに、現地式のトイレにも驚き、学生たちは日本との暮らしの違いを強く感じていました。

その後、DAREDEMO HEROのモデルファームを訪問しました。農業インターンのZENや現地農家から話を聞き、このTaptap地区が抱える課題について理解を深めました。どれだけ汗を流して働いても世帯収入は月に1万円程度しか得られないことや仲介人によって不当な価格で取引されていること、そして農業において正しい「知識」を身につけることの重要性などさまざまな実態を知り、学生たちは真剣な表情で今後の農業の在り方について考えていました。

農業体験を通して、「将来の職業の選択肢に農業を入れた」と語った学生もいます。

その学生は「日本の農業でも苦労している人がいるのではないか。そのような人を助けたい」と話しており、短い体験ながら、学びが将来の進路への意識変化につながっていました。

▶︎DAREDEMO HEROの農業支援についてはこちら

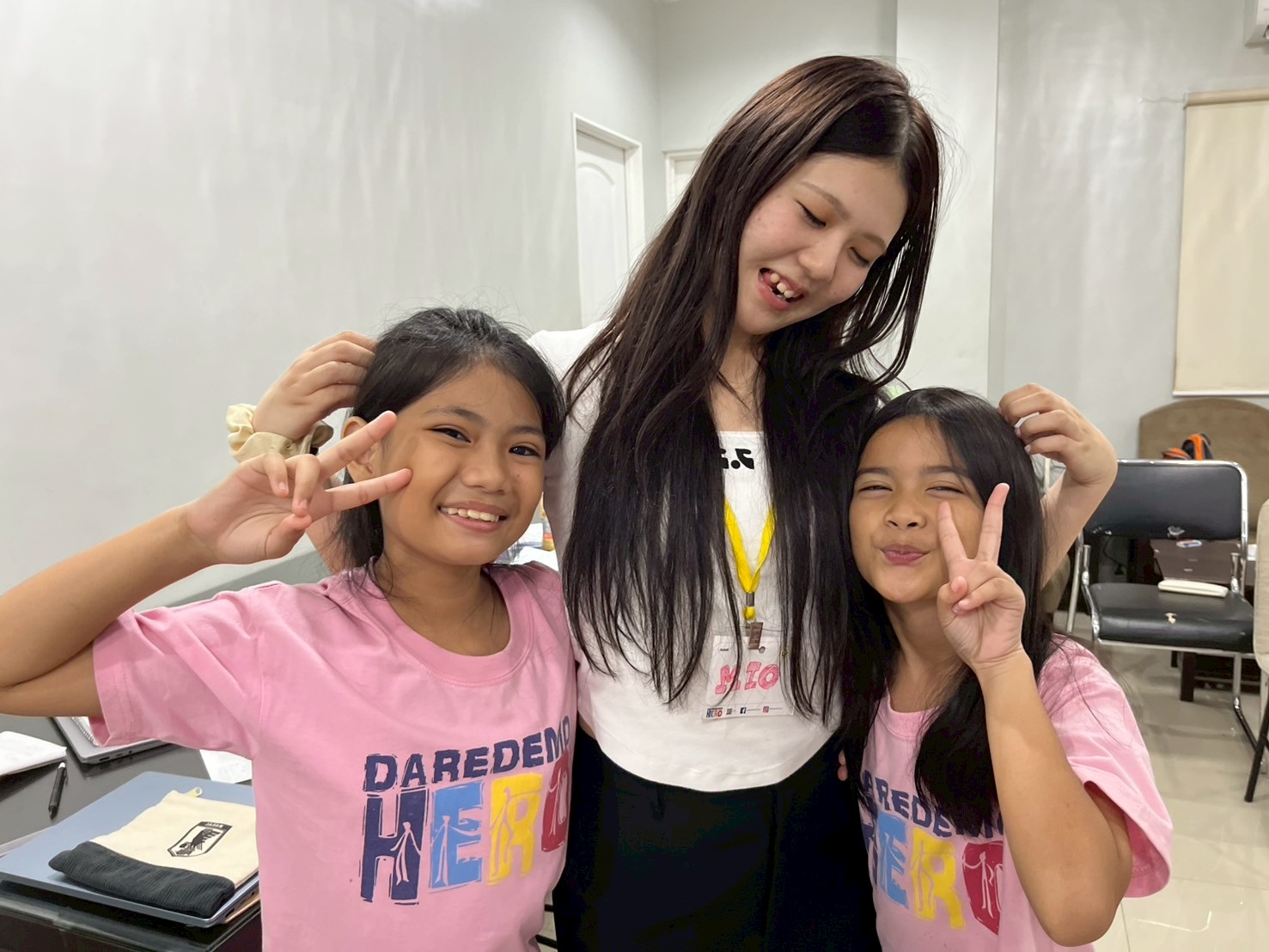

奨学生とのドリッピングアート

インターンシップの最終日には、奨学生6名とともに「ドリッピングアート」に取り組みました。ドリッピングアートとは、絵の具やインクを自由に垂らし、偶然生まれる模様や形を楽しむアート表現です。

活動は、学生3名と奨学生2名で1グループを組み、合計3チームで実施しました。

実はこの日のために、学生たちはインターンシップが始まる前から集まって練習を重ね、開始後も打ち合わせを続けてきました。その成果もあり、当日は一体感のある充実したアクティビティとなりました。

今回のテーマは「今の自分自身」と「将来の夢」。

大きな白い布を広げると、学生と奨学生は「どんな色を使おうか」「この模様で何を表そうか」と意見を交わしながら、絵の具を思い切り垂らしていきました。色が重なり合うたびに歓声があがり、夢中になって表現に取り組む姿が見られました。

完成した作品には、それぞれの思いや願いが鮮やかに表現されていました。

たとえば、将来教師になることを目指す奨学生は、手形を用いて「未来の子どもたち」を描き、「教育の輪が広がりますように」という願いを込めました。作品からは、子どもたちの夢や希望が力強く伝わってきました。インターンシップの締めくくりにふさわしい、意義深く印象的な活動となりました。

アート活動の後には、同じチームの子どもの家庭訪問をしました。

細い路地の奥に立つ、簡易な素材で建てられた家。台風の被害で使えなくなってしまった部屋。限られた環境の中でも、懸命に生活し、前を向いて学び続ける子どもたちの姿に、学生たちは深く心を動かされました。

自分たちとはまったく異なる生活環境を目の当たりにしながらも、そこにある「夢を諦めない強さ」に胸を打たれたと話す学生もいました。

今回制作したアート作品は、帰国後に広島修道大学のギャラリーに展示される予定です。子どもたちの日常の写真とともに「今」と「未来」を伝える展示になります。

日本とフィリピンの文化交流から生まれる絆。そこから広がる支援の輪は、子どもたちの未来を力強く後押しします。そして同時に、学生たちにとっても忘れられない学びと気づきを与えてくれるものとなりました。

インターンシップを振り返って

インターシップに参加した9名の学生の感想をお届けします!

フィリピンの人々は「小さな幸せ」を見つける天才だと感じた。特に心に残っていることは、「3食食べられて、家族がいて、雨風を凌げる家があることが幸せだ」という言葉だ。

私たちは当たり前を当たり前と思い、ないものばかりを求めてしまう傾向がある。目の前の幸せに気づく力をフィリピンの人々から学ぶことができた。

(人文学部英語英文学科 山口実央)

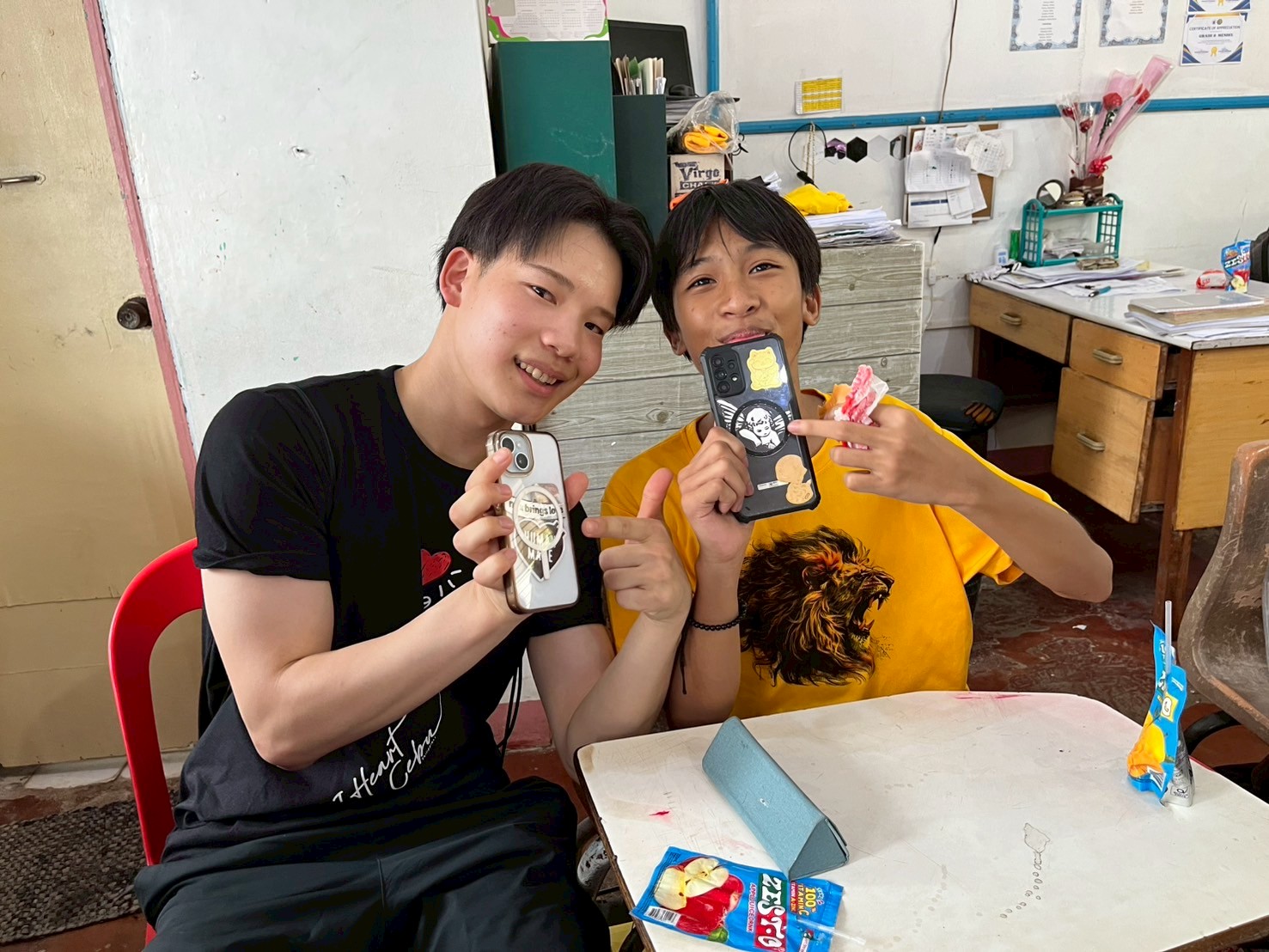

このインターンを通して、新たな自分を発見できたと思います。来る前は初の海外だし、自分より小さい子どもたちの相手なんかうまくできないと思っていたけど、みんなフレンドリーでたくさん話しかけてくれたおかげで、出会ったその日から何か一皮剥けたような気がしました。そこからみんなの輪にどんどん参加していろいろな子どもたちと交流することができました。

(人文学部英語英文学科 川村佑誠)

フィリピンに来る前から、私は政治腐敗や宗教観といったテーマに関心を持ち、事前にある程度調べていた。しかし、実際に現地でインタビューを行う中で、書物やインターネットでは得られない生の情報や、新たな疑問を考えるきっかけになったのが大きな収穫だった。

このインターンシップでは教育を変えること、またそれの根本となっている政治腐敗を是正することの必要性を学ぶことができた。

(人文学部英語英文学科 川野悠太)

この実習を通して一番に感じたことは、環境のせいにしないということだ。どの場所に行ってもそこに住む人々は幸せそうだった。

私は今までの生活を振り返ると、文句を言っていたこともあるし、環境のせいにしていたことも多くあった。

フィリピンの子どもたちを見て、日本に帰って自分もやるべきことを頑張らなくてはいけないと思った。

(人文学部人間関係学科 淺野奨太)

奨学生たちの活動意欲、創造性、思いやりの気持ち、何をとっても彼らから学べる部分はたくさんあった。

置かれた環境で最大限の力を発揮する力はとても心を動かされるものがあった。

DAREDEMO HEROが単なる物質的な支援を主とせず、教育など長期的に支援をしている意味を理解することができた。

(人文学部英語英文学科 丹下厚弥)

自分の夢をしっかり持ち、その理由を筋道立てて説明することのできる子どもたちの姿は非常に印象的であった。

「貧困=かわいそう」といった単純な見方は誤りであると強く感じた。

たとえ物質的には不足していても、前向きに生き、夢を語る姿はむしろ力強く、そこから学ぶことが多かった。

(人文学部英語英文学科 須賀純花)

セブの貧困地域に暮らす人々との交流から、彼らのポジティブさや家族に対する思いやり、周りの人への配慮、勉強に対する意欲などたくさんの大切なことを学ぶことができました。

もちろん環境が改善されたり、もっとこうだったらという気持ちは少なからずあるにしろ、誰一人として幸せじゃないと感じている人はいませんでした。幸せとはお金があることだけではないと気づくことができました。

(人文学部英語英文学科 巻田真理愛)

フィリピン人のフレンドリーさや元気さからたくさんのパワーをもらうことができ、目の前のことを全力で楽しんでいる姿勢から学ぶことはたくさんありました。

それに対して日本では、たとえ環境や物質的には恵まれていたとしても、考え方がネガティブな人が多いので、物質的な豊かさと心の豊かさの両立が大切だと感じました。

(人文学部英語英文学科 武田玲泉)

貧富の差において、完全に貧富のみで二極化されているわけではなく、貧困層の中でも地域によって暮らしぶりなどが異なるということを知り、状況は思っているよりも深刻だと思いました。

そして、DAREDEMO HEROの活動が非常に有意義だと感じました。

現地の方々とこんなにも関わり、たくさんの質問をできたことは私の人生の財産となりました。

(人文学部英語英文学科 田川祥多)

インターンシップ期間中は、毎日「振り返り」の時間を設け、その日に学んだことや感じたことを学生同士で共有しました。

初日の振り返りでは、慣れない環境に戸惑いや不安を口にする声もありました。しかし日を追うごとに表情は変わり、子どもたちとの交流や活動を通して少しずつ自信をつけていく姿が見られるようになりました。

やがて「もっと子どもたちに寄り添いたい」「この経験を日本に帰っても伝えていきたい」といった前向きな言葉が聞かれるようになり、学びを深めようとする強い意志が感じられました。

その成長していく姿はとても頼もしく、同時に、学生たちが真剣に現地の課題と向き合い、未来に繋がる学びを自ら掴み取ろうとしてくれていることを嬉しく思いました。

ここで感じたことや経験を忘れず、よりよい未来に向かって歩んでいけるよう、心から祈っています。

DAREDEMO HEROではオリジナルのスタディツアーも行っております!

スタディーツアーに関するお問い合わせ

担当:内山順子

info@daredemohero.com