目次

「学びあう」体験を通じて、世界の見方が変わる

DAREDEMO HEROのスタディーツアーは、単に支援するのではなく「学びあう」ことを大切にしています。

発展途上国の貧困地区での活動では、「かわいそうだから何かをしてあげたい」という気持ちが先立ちがちです。

しかし、本当に彼らの存在すべてが恵まれていないのでしょうか。

「幸せとはなにか?」

「お金がなければ不幸で、あれば幸せになれるのか?」

実際に支援地域に足を運び、そこに住む人々の生活を実際に自分の目で見ることで、当たり前だと思っていた価値観が揺さぶられます。

その経験は、物事の本質を見抜く力、判断する力、世界で起きている課題を「自分ごと」として捉えるための想像力を育み、また忘れていた大切なことを思い出す大きなきっかけとなります。

DAREDEMO HEROでは、そんな唯一無二の機会を提供し、「学びあう」スタディーツアーを開催しています!

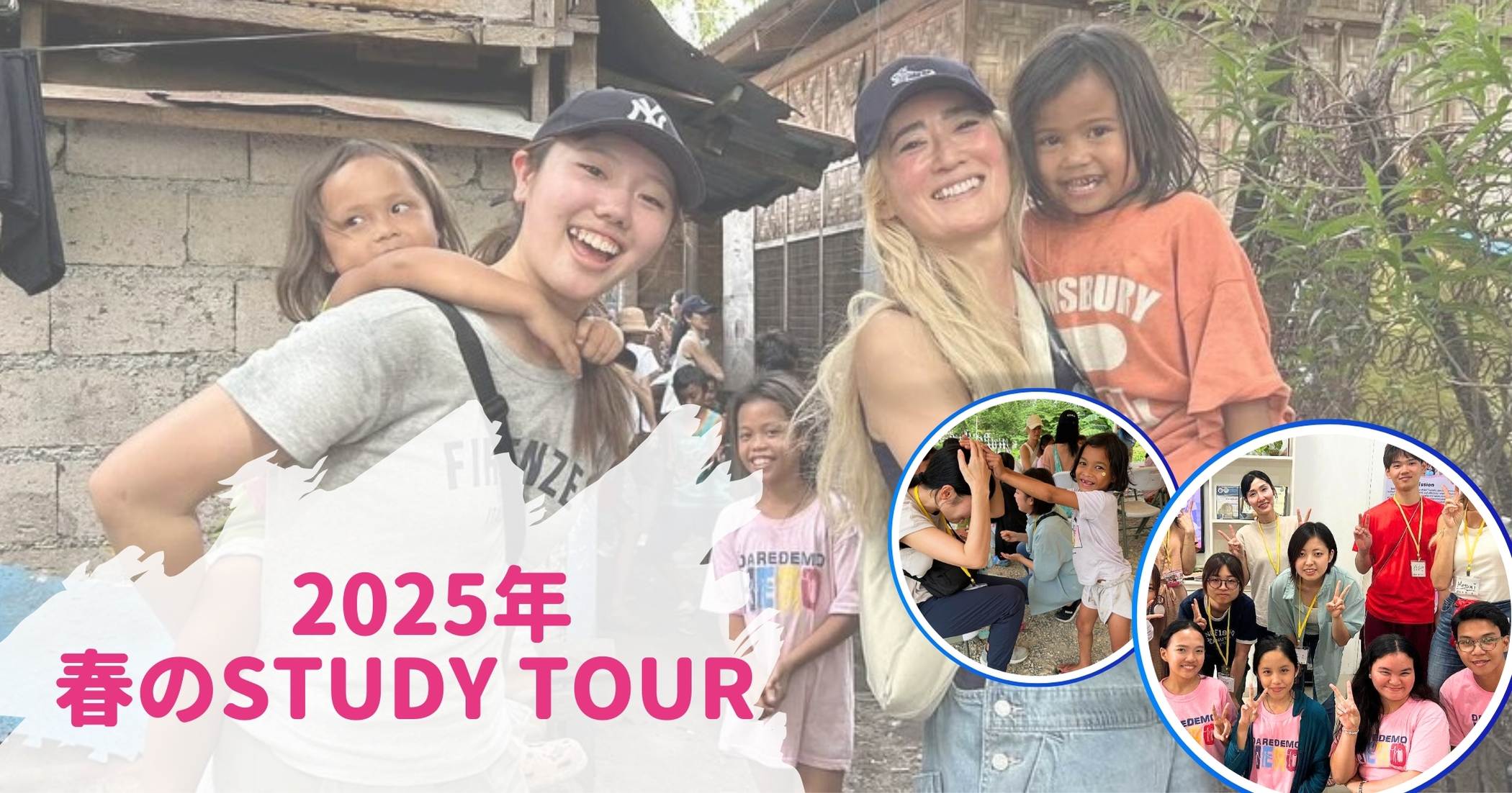

今回は、2025年2月に開催した春のスタディーツアーの振り返りを、インターンのKanon、Riku、Ramoがお届けします!

▼DAREDEMO HEROのスタディーツアーについて詳しくはこちら

「学びあう」ためのオリエンテーション

このスタディツアーは、参加者自身が作り上げていくものです。

日本出発前に、ZOOM打ち合わせにて、参加者たち自身がツアーのテーマを設定しました。

今回のテーマは「貧困の実情を知り、自分たちにできることを模索し、挑戦する!」。

貧困の実情を知る方法や、そこから何を学び受け止めるかは人それぞれ違います。準備された活動に参加するだけでなく、自分たちで考えて行動に移す活動を目指しています。

限られた時間の中で、ひとりひとりがどれだけ、知り、模索し、挑戦できるか。全員にとって大きな学びとなるよう、まずはここからスタートです。

貧困地域フィールドワーク

スタディーツアーは、団体の支援地域である複数の貧困地域のフィールドワークから始まります。SNSやテレビ、写真では知ることのできない「現実」を、実際に見て肌で感じてもらうことを目的としています。

団体宿泊施設で参加者全員が寝食を共にするDAREDEMOツアーでは、毎晩の振り返りをとても大事にしています。感じたことをただ心にとどめておくのではなく、自らの言葉で整理することで次のアクションにつなげていきます。

話し合いをもとに、後日実施する現地の子どもたちとのアクティビティをどう作っていくか、何を提供しどうかかわるか、彼らが何を得られるかを考えていきます。ただ見るだけでは終わらない、一歩踏み込んだ学びが始まっていきます。

自分たち作り上げる現地活動

フィールドワークと夜の話合いの中で、自分たちにできることを話し合い、短い滞在期間中にそれを実行していきます。

まずは、子どもたちのお腹を満たして、遊びから学びを得る計画を立てた参加者が、早朝から栄養たっぷりのお粥を手作りし、子どもたちと思いっきり身体を動かして、遊びから力を合わせることの大切さや、ルールを守ることの大切さを伝えました。

子どもたちだけなく、参加者も子どもたちの優しや、明るさ、前向きさから、たくさんのことを学び、まさに「学び合うツアー」を実現することができました。

自分たちにできることを形に

滞在中、子どもたちの生活を知る中で、音楽や芸術などの情操教育の少なさに気づいた参加者は、カレタ墓地に住む子どもたちのために、音楽を中心としたアクティビティを実施しました。普段、TikTokなどで音楽を聴いたり、ダンスを踊ったりすることが好きな子どもたちですが、楽器に触れたり、TikTokに流れてこない音楽やダンスを知る機会がありません。

自分たちの知らない音楽やダンスに触れ、子どもたちの世界は一気に広がりました。

さらに、奨学生ともプレゼンテーションを通じた交流を実施しました。奨学生からのプレゼンテーションでは、子どもたちの壮大な夢や、DAREDEMO HEROが自分にとってどんな存在かの発表があり、参加者の中には感動のあまり、涙を流しながら聞き入る姿も見られました。

参加者からのプレゼンテーションでは、日本の文化や生活についての紹介があり、子どもたちにとって新たな日本を知る機会となりました。さらにみんなで考えたアクティビティを実施し、言語の壁を超え、笑顔でコミュニケーションを取りながら楽しむことができました。最初は緊張していた参加者たちもすっかり打ち解け、双方から別れを惜しむ声が聞こえてくるほどでした。

最後にはツアーの振り返りと締めくくりとして、活動報告会を実施。ツアーを通じて得た学びや気づきをお互いに言語化し、初日と今とで考え方がどう変わったのかを振り返りました。

「最初は貧困を知ることが目的だったが、今はどう関われるのかを考えるようになった」

「支援する側・される側という一方的な関係ではなく、むしろこちらが与えてもらってばかりの日々だった」

それぞれの言葉には、1週間の経験がしっかりと刻まれていました。

奨学生の家庭訪問-支援で開けた道

今回のツアーには里親さんもご参加いただきました。これまでお手紙でしかやり取りがなかった2人が、ツアー中に初めて顔を合わせることができました。念願の里親さんとの対面のために、手編みのバラの花束でお出迎えした彼女の目には、涙が浮かんでいました

感極まって涙を流す場面も

彼女の暮らす地域はBarrio Luz(バリオ・ルズ)と呼ばれ、フィリピン・セブ市の中心部にありながら、発展から取り残されてしまった貧困地域のひとつです。ここでは多くの家庭がインフラが不十分な環境で暮らしています。優秀な成績を維持しているDAREDEMO HEROの奨学生の中にも、ここで暮らしている子どもたちがいます。

このような環境で、自分の夢を持ち続けて、努力を続けていくには「希望」を持ち続ける必要があります。そして、奨学生にとって、里親さんこそがまさにその「希望」なのです。

スタディーツアーを終えて

1週間にわたるスタディーツアーを終えての参加者からの声を紹介します!

スタディーツアーを通して学んだこと、一番印象に残った光景、感想などをたっぷり語ってもらいました。

学んだこと:生きる上での幸せ

生きる上での幸せについて1番学んだと思います。日本にいて、お風呂に入ったり、美味しいものを食べたりできることが幸せであり、できない国はかわいそうだといったような考えがあると思います。

でも、現地の人々を見て、幸せの基準は人によって違うし、どんな環境であろうとその人たちが幸せそうならそれは決して可哀想ではないなと思いました。もっと純粋に生きることを楽しむことを学びたいと深く思いました。(ゆうな)

学んだこと:

他者を受け入れ心を通わせることとは

人をすぐに受け入れることは実は簡単であることを学んだ。自分から一生懸命、自分を知ってもらい相手を知ろうとすれば、どんなに短い時間でも輪ができて受け入れてもらえることがわかった。

教育や医療は人生において本当に重要な要素であり、それを当たり前に受けられることに感謝し、私たちはもっと幸せであると認識するべきだと思った。

実際、5年前にも来てその時はイナヤワンの状況に衝撃を受け医師を目指したが、改めて来たら全員がその中でも幸せに生きていて、彼らに施しをするだけではなく、彼らが生きやすい環境、そして選択肢が広がる環境を根本から作り直していくことが課題だとわかった。(めい)

学んだこと:

貧困支援の重要性と教育のありがたみ

このようなツアーに参加しないと貧困の現状や子どもたちの表情を近くで見るのはなかなか難しいので、今回参加して現状と日常を学べてすごく楽しかったです。

個人的に1番印象に残っているのはやはり子どもたちと遊んだ時間でした。彼らの生活環境など衝撃を受ける場面が多々あった一方で、自分も小学生に戻ったみたいに心の底から楽しめました。

フィリピンの子どもたちの元気いっぱいな姿と、愛嬌たっぷりの素直な姿勢が大好きだと実感しました!(あすか)

学んだこと:画面上では味わえない、想像を超えた現状

今まで知らなかった、フィリピンの貧困層の暮らしの実情、教育について実際に見せていただき、子どもたちが住む環境を見たり一緒に過ごしたりすることで、ネットだけではわからなかった、笑顔、人懐っこさ、優しさ、臭い、ホコリなど、リアルを知ることができました。

ツアーを通して、フィリピン人の幸福感や暮らしについて触れることで、自分自身の幸せや、厳しい環境に住む実情に対して日頃の自分に何ができるかを考える機会になりました。(C・S)

学んだこと:

目の前の景色への新たな視点

とても中身の濃いツアーで参加してよかったと心から思った。

フィリピンには人の将来の為に自分の身を削って人生を賭けて働く人達がいて、それぞれの幸せを持つ人々がいることを知った。人の幸せを考えることはこれからのバックパッカー生活に必ず生きてくると思った。

この人達は恵まれていないのか、幸せではないのか、どうしたら幸せになれるのか、自分の幸せとはなんなのかを常に考えてこれからもたくさんの景色を見ていきたいと思った。

自分の人生を見つめ直すきっかけになったツアーだった。自分もDAREDEMO HEROのようにたくさんの人の幸せを生み出せる人になりたいと思った。(たくと)

最後に

今回のスタディーツアーは、1週間という限られた時間の中で、支援地域での炊き出し、情操教育の実施、学校訪問、家庭訪問、インタビュー、奨学生とのプレゼン交流と、毎日が盛りだくさんの連続でした。

そんな限られた時間の中でも、参加者の皆さんは少しでも現地のことを深く知ろうと積極的に活動して下さいました。

フィリピンの抱える課題を目にし、多角的に学び、現地の人々のリアルな生活や文化に触れ、そして「得た学びを糧にして成長したい」「もっと多くの人々にこの経験を伝えたい」と語ってくれました。その熱意のおかげで、今回は大変充実したツアーとなったと思います。

日本で当たり前のように保障されている教育も、医療も、住環境も、すべてが決して当たり前ではありません。日本から一歩出て俯瞰すれば、その差は歴然です。しかしそのような中でも、フィリピンの人々は笑顔を絶やさず、けれど毎日必死に日々を生きています。その姿から感じたこと、学んだことをただの経験で終わらせず、ぜひこれからの人生に生かしていってほしいと思います。

このツアーでの学びは、ここで終わりではなく、むしろここからが本当のスタートです。

「貧困の実情を知り、自分たちにできることを模索し、挑戦する!」というテーマのもとで得た経験を日本でも活かしながら、皆さんがフィリピンだけにとどまらず世界へと視野を広げていくことを願っています。

今回参加していただいた参加者の皆様に、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。