はじめに

先日「DAREDEMO HERO」でのインターン期間を終了しましたKanonです!

私は大学を卒業後、新卒でセブ島で就職し、約2年間現地で働きました。その仕事を終えて次の一歩を考えたときに、もう一度「人と深く関わる時間を持ちたい」と思いご縁をいただいたこのインターン。この濃密な数か月を通して私が出会ったのは、厳しい現実に直面しながらも、日々を懸命に生きる子どもたちの柔らかな可能性と、自らの手で未来を切り拓こうとする大人たちの強さでした。

一部ではありますが、私が活動を終えて感じたことをシェアできればと思います。

▼活動を始めた当初の記事はこちら

担当した仕事:一緒に学び、一緒に笑い、一緒に考える

インターン期間中、私が主に取り組ませていただいたのは以下の活動です。

- スラムやゴミ山などの支援地域への支援物資配布や炊き出しの実施

- DAREDEMO HEROが支援する奨学生のうち、9〜14歳を対象とした日本語授業

- SNS投稿、作成

- スタディーツアーの運営

- 奨学生と日本の里親さんとの手紙のやりとりのサポート etc…

日々さまざまな業務に関わらせていただく中、やはり思い返して一番鮮やかに浮かんでくるのは、子どもたちとの時間でした。子どもたちに何かを教えるというよりも、むしろ一緒に学び、一緒に笑っていたように思います。

初めての授業を終えた帰り際、あまり話さないシャイな男の子が、私のもとにそっと近づいてきました。小さな声で「Mano po」と言いながら、私の手を取り、自分のおでこに当てました。

これはフィリピンで、年上の人に敬意と感謝を伝えるための伝統的な挨拶です。日頃から大人に対して行われる場面はよく見ていましたが、受ける側になったのは初めてでした。

とても短いやりとりでしたが、関わろうとする気持ちが少しでも伝わっていたのだと、言葉ではなく行動で気持ちを返してくれたその姿に何とも言えない嬉しさがこみ上げてきたのを、数ヶ月経った今でも鮮明に覚えています。

春のスタディーツアー

加入して間もない2月、ほとんど右も左も分からない状態のまま、1週間の宿泊型スタディーツアーにインターン主導で関わることになりました。加入して5日も経たない中、準備期間も短く戸惑いや不安も大きかったのですが、それ以上に得られた学びや気づきの深さは自分の中でも特別な経験となりました。

中でも特に印象に残っているのは、参加者の中に奨学生の里親さんがいらっしゃったこと。実際に現地で対面するその瞬間に立ち会えたときは、言葉にならないほどの温かい気持ちに包まれました。涙ぐむ子どもの目が喜びに輝いていたのはもちろんですが、それを見つめる里親さん、周囲の表情にも愛情と喜びがあふれていて、「支援」という言葉の先にある人と人とのつながりを肌で感じた瞬間でした。

一緒に過ごしたインターン仲間やスタッフの方々と行った振り返りの時間も大切な記憶です。どうすれば、このツアーが参加者や現地の子どもたちにとって本当に意味あるものになるか。真剣にできることに向き合い、語り合い、運営を支える立場としても多くの学びがありました。

大変なこともたくさんありましたが、それ以上に「関われてよかった」「参加してくださった皆さんと出会えてよかった」と心から思える1週間でした。

工夫と向き合いの連続

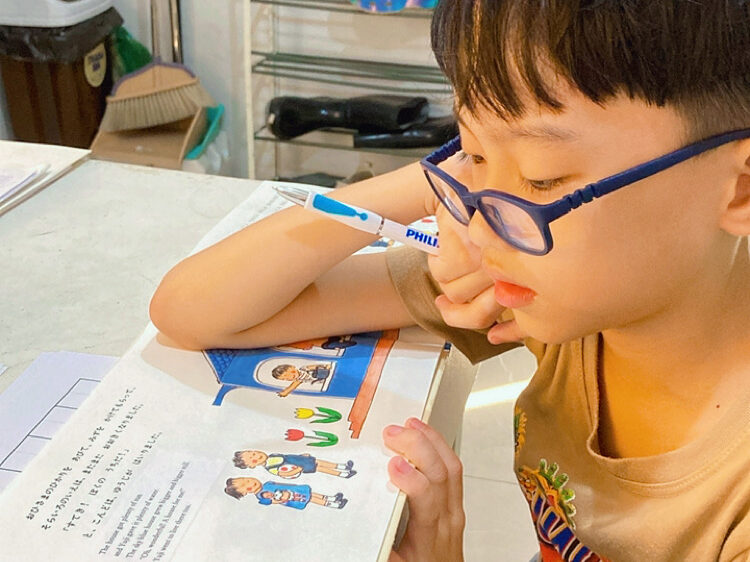

そんな中始まった活動の中でも、特に奨学生(スカラー)に向けた日本語の授業は想像以上に刺激的で、それでいて難しさを感じる場面も多くありました。

私が担当した子どもたちは9〜14歳。日本で言うなら小学3年生から中学2年生の子どもたちです。年齢にも語学レベルにもばらつきがあり、集中力が続く時間にも個人差があります。

限られた時間の中で、どうすれば一つでも多くの学びを届けられるのか。どうすれば「楽しかった」だけで終わらず、「今日もひとつ学びを得られた」という実感を持って帰ってもらえるのか。毎回の授業は、自分自身への問いかけの連続でした。

子どもたちの表情や反応、理解度をよく観察し、その日の様子に合わせて直前に授業内容を調整することも日常茶飯事。とはいえ、うまく伝わらず戸惑わせてしまった日、教室の空気が途中でしらけてしまった日も少なくありませんでした。子どもたちの限られた貴重な時間をもらっているのにと、毎回自分の準備不足や工夫の足りなさを痛感しました。

それでも、毎回「どうすればもっとよくなるか」と準備を重ねる中、子どもたちの反応が少しずつ変わっていくのを感じた時の小さな手応えは、何にも代えがたい喜びでした。

授業のあと、その日教えた(まだ少しあやふやな)日本語を自慢げに披露してくれたこと。放課後に「今日、クラスメイトにひらがなを教えたんだよ。クラスの中で日本語ができるのは私だけだから」と誇らしげに話してくれたこと。空き時間に「ひらがなを覚えたいから自習用のプリントが欲しい」と、里親さんからいただいたお気に入りの文房具を手にやって来てくれたこと。そのひとつひとつが、私にとっての原動力でした。

決して全てが恵まれているとは言えない状況の中でも、与えられた教育の機会に真剣に向き合い、自分の力で何かをつかみ取ろうとする子どもたちの姿は、教育が持つ力と人が未来を変える力の大きさを何よりも雄弁に語っていたように思います。

支援と自立:「助ける」ということ

DAREDEMO HEROでは、奨学生(スカラー)だけでなく、スラムやゴミ山などの支援地域に暮らす優秀な子どもたち(ラーナー)にも継続的な支援を行っています。

定期的に行われる炊き出しやイベントに運営側として同行する中で、何度も「この場の空気を、どうすれば言葉で届けられるのだろう」と考えていました。

支援の場に立っていると、たとえ一回の炊き出しや物資配布であっても、思いやりだけでは届かない現実があることを痛感します。

強く意識していたのは、「一方的に何かを与える」のではなく、「どうすれば目の前の人と対等に関われるか」という姿勢でした。支援において重要なのは、「継続的な支援」と、その背景にある「あなたのことを想っている」という気持ちがきちんと伝わることだと感じています。

支援の最終的な目的は、相手が自分の足で立ち、自らの意思で未来を選べる「自立」です。

与え続けることではなく、選択肢を広げ、自立への一歩を支えること。綺麗事だけでも、金銭的援助だけでも決して十分とは言えない。支援する側とされる側、双方にとって建設的な関係をつくることこそ、支援の本質なのだと改めて認識しました。

SNS投稿を通じて、その現場の様子を届けることも大切な役割のひとつでした。

単なる活動報告ではなく、そこにあった空気やまなざしをどう言葉にして伝えるか。

たとえば、ゴミ山で暮らす子どもたちがじゃれついてきたときの、べたついた肌の温かみ。

煙を上げるゴミのにおい。

すれ違うたびに明るく手を振るスカベンジャー(ゴミを拾って生計を立てる人々)の声。

それらは写真にも映らず、動画にも残らないけれど、確かにその場にあるものばかりです。

同じ出来事でも、どこに焦点を当てどんな言葉で切り取るかによって、届き方はまったく変わります。言葉を選ぶ手を何度も止めながら、「読む人の中に何かが残る」表現に頭をフル回転させる日々でした。

生まれた変化

この3ヶ月で、私はたくさんの「問い」と向き合いました。

何が人を支えるのか。何が人の未来を形づくるのか。そして、どんな言葉が相手に力を与えるのか。活動の中で向き合ってきたのは、目の前の子どもたちだけでなく、自分自身でもありました。

社会に出ると、誰かに真っ直ぐ感謝されたり、こちらから臆せず感謝を伝えたりする機会は、思っている以上に少ないものです。だからこそ、「目の前の誰かの役に立てた」と実感できたこの経験は、私にとって何よりの喜びでした。

けれどそれ以上に大きな気づきは、「誰かの力になりたい」と願い、実際に行動できた自分を、少しだけ好きになれたことでした。

活動を始めた当初の私の中には「支援する側・される側」という意識がどこかに残っていたのだと思います。けれど、彼らと向き合う時間が積み重なるうちに、その線引きは意味を失っていきました。笑ったり悩んだり、子どもたちと遊んだりしながら過ごす日々の中で、いつしか「共に生きる仲間」として彼らと居られるようになっていきました。

活動を終えた今も、支援地で交わした言葉や笑顔が毎日のように蘇ってきます。

たった3ヶ月間のインターンでしたが、そこで過ごした時間は、これからの人生の指針として静かに私の中に根を下ろしています。

そして、インターン参加を迷っている方、少しでも「気になる」と思ったら、迷わず挑戦してみてください。

DAREDEMO HEROの支援対象は、確かに経済的に裕福とはとても言えない人々です。けれど、この記事の写真の中に、貧困に苦しみ喘ぐ「可哀想な人」たちは映っていたでしょうか。

もし、ここまで読んでくださったのならきっと気づいてもらえたはずです。もし何かを得たいと思うのならば、ここは何かを「してあげる側」ではなく、「共に生きる仲間として関わる」ことの意味を考えられる場所です。

この経験が、誰かの背中をそっと押すきっかけになることを願っています。

▼インターンについての詳細はこちらから

最後に

限られた時間の中でたくさんの刺激と、経験と、人生の指針を示してくださった鉄人こと代表の順子さん、タカさん、共に活動したインターンのみんな、現地スタッフたち、ここに書ききれないほどお世話になった皆さま、スタディーツアーに参加してくださった皆さま、支援地域で出会ったすべての方々、そして何より、笑顔と元気をくれた子どもたちへ。

心から、ありがとうございました!